Keraná Fue Liberada en el Parque Nacional El Impenetrable y Es la Primera Yaguareté en Pisar el Suelo Chaqueño en 35 Años

· Keraná, una yaguareté que había sido rescatada en Paraguay, será la primera hembra de la especie en pisar suelo chaqueño argentino luego de más de 35 años.

· La siguiente será Nalá, la hija de Tania y Qaramta, nacida en el Centro de Reintroducción del Yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco.

· Estas acciones de manejo activo buscan recuperar al depredador tope del ecosistema, lo que ayudará a revertir el proceso de extinción de la especie y contribuirá al desarrollo local basado en el turismo de naturaleza.

Parque Nacional El Impenetrable, Chaco — Este pasado viernes, las puertas del Centro de Reintroducción del Yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) se abrieron para dejar pasar a Keraná, la primera hembra de yaguareté en pisar el Impenetrable chaqueño en 35 años. Seguirá a esta liberación la de Nalá, la hija del yaguareté silvestre Qaramta y la hembra de cautiverio Tania, nacida en los corrales del Centro.

El gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, que estuvo presente en el acto, comentó: «La recuperación del ambiente en El Impenetrable y el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de sus habitantes es una política de estado que vamos a potenciar. El retorno del yaguareté es un símbolo de prosperidad de los parajes y pueblos vecinos al parque nacional. El monte y su vida silvestre son parte de nuestra cultura y ahora, a través de su conservación, también de nuestro desarrollo».

Estas liberaciones marcan un hito en el proyecto de conservación que busca salvar las poblaciones del depredador tope en esta región, donde tuvo una presencia muy abundante hasta finales del siglo XIX. Arthur Dobson es uno de los numerosos viajeros que dejaron testimonios de ello: “Hemos visto no menos de veintisiete tigres en tres días” escribió el explorador Arthur Dobsonen en 1899 durante una recorrida por un sector del río Bermejo donde hoy se emplaza el Parque Nacional El Impenetrable.

Actualmente, quedan menos de diez yaguaretés confirmados en el millón de kilómetros cuadrados de extensión del Gran Chaco argentino, y todos son machos. La reintroducción de hembras promete ser crucial para recuperar al principal depredador de Sudamérica en este bosque seco que abarca Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Aunque continúa siendo en buena medida desconocido y desprotegido, el Chaco es el segundo ecosistema más importante en términos ecológicos en Sudamérica, detrás del Amazonas.

La Aparición de Qaramta y una Nueva Oportunidad para el Yaguareté

En 2019, el hallazgo de una huella de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable inició un ambicioso proyecto de recuperación de la especie. Para confirmar el registro se colocaron cámaras trampa en la zona que filmaron —por primera vez— a un yaguareté en libertad en el Chaco argentino. Gracias a diversas acciones de manejo activo, incluyendo la incorporación de hembras de cautiverio para atraerlo y mantenerlo dentro del área protegida, el equipo de Rewilding Argentina junto a Proyecto Yaguareté logró capturar a Qaramta y colocarle un collar satelital que permite su monitoreo.

El siguiente paso fue la construcción de grandes corrales dentro del Parque Nacional, donde se logró cruzar a Qaramta con una hembra de cautiverio, algo que nunca se había hecho en el mundo con un gran felino. Esta audaz acción dio sus frutos: de la unión de Qaramta y la yaguareté Tania nacieron Nalá y Takajay, una hembra y un macho respectivamente. Paralelamente, se comenzaron a traer animales silvestres de otras regiones del Chaco paraguayo, como Keraná.

Huertos alimentan, educan y mejoran ambiente urbano en Brasil

Son solo 392 metros cuadrados, es decir 0,04 hectáreas, de huertos en un barrio céntrico de Río de Janeiro, pero produjeron 1133 kilos de hortalizas entre abril y noviembre de este año y ya constituyen un aula para visitas y cursos sobre producción agroecológica en Brasil.

Se trata de un proyecto de la Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida, una asociación civil que hizo perenne la mayor campaña contra el hambre que hubo en Brasil, iniciada en 1993 por Herbert de Souza, el sociólogo y activista conocido como Betinho, fallecido en 1997.

Es una de las numerosas iniciativas de agricultura urbana que se multiplican en muchas ciudades del país. En el municipio de Río de Janeiro, la alcaldía tiene su propio programa de Huertos Cariocas, que ya cuenta con 56 unidades en comunidades pobres y escuelas.

Varios de los 400 miembros de la Red Favela Sostenible también se dedican a la producción agrícola urbana, a veces vinculada a la preservación y recuperación de los bosques remanentes en los cerros de Río de Janeiro, que tiene una población de 6,2 millones, que suben a 12 millones al englobar su región metropolitana. Del total de habitantes, 22 % vive en las favelas, los barrios pobres y hacinados.

Un ejemplo es el de Ana Santos, quien coordina el Centro de Integración de la Sierra de Misericordia (CEM), en la zona norte de la ciudad, donde se siembra mediante un sistema agroforestal, que combina árboles y hortalizas debajo, y se enseña agroecología.

En ese aprendizaje participan incluso los 45 niños de la Escuela Popular de Agroecología, que acoge a estudiantes de la enseñanza formal en horarios extraescolares.

Santos cuenta a IPS que también integra la Red Carioca de Agricultura Urbana, un movimiento de agricultores, consumidores, técnicos y activistas del tema, vinculado al derecho a la ciudad.

En Río de Janeiro cerca de 1500 personas se dedicaban a la agricultura urbana en 2019, estimó la local Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural. Su producción alcanzaba 30 toneladas anuales. Esas cifras probablemente aumentaron en desde la la pandemia de covid-19, que estimuló ese tipo de actividad.

Acción contra el hambre

El proyecto de la Acción de la Ciudadanía se destaca por incluirse dentro de una organización nacional que, en sus 30 años de actividad, cumplidos en abril de 2023, distribuyó más de 55 000 toneladas de alimentos a 26,4 millones de personas. Cuenta con una red de más de 3000 comités locales para recolección y distribución de alimentos.

Brasil tiene 5570 municipios y una población de 203 millones de habitantes. Esa iniciativa comenzó durante la pandemia, pero ganó empuje organizado y planificado en este año de 2023.

En los patios de la Acción en el barrio de Gamboa se cultivan dos huertos, con fines productivos y pedagógicos.

El huerto de bancales circulares, entre los dos galpones que componen la sede de la Acción de la Ciudadanía sirve mejor a la enseñanza.

“La forma circular permite una mirada de la diversidad de vegetales en su conjunto, facilita reunir los visitantes para el diálogo”, explicó a IPS la agrónoma Joana Duboc, coordinadora del área de Agroecología de la institución.

En otro huerto, de bancales rectangulares, está instalado en un patio lateral y sus cultivos principalmente proveen hortalizas a la Cocina Solidaria, otra iniciativa inaugurada en 2021 con equipos modernos y personal capacitado, que ofrece comidas diarias, listas y envasadas, a 1000 personas que viven en las calles o en situación vulnerable en Río de Janeiro.

La cocina cuenta con 18 trabajadores. El huerto provee una cantidad variable de hortalizas, “a veces 40 kilos a la semana, otras 20, depende de la estacionalidad de cada producto”, dijo a IPS la nutricionista Evelin Rocha que cuida que las comidas sean “saludables, nutritivas y sabrosas”.

“Nuestro mayor desafío ya no es producir comidas, sino obtener indicadores sociales de los posibles beneficiados, quienes son, cuantos, donde vive la población vulnerable, en que condiciones, si trabajan. Necesitamos datos, herramientas para mejorar la eficacia de la acción”, acotó Licia Marca, coordinadora de la Cocina Solidaria, que ya distribuyó 640 000 comidas en 88 áreas diferentes de la ciudad.

Una parte de la producción de los huertos se destina a los colaboradores de la Acción, adicional a la de la propia cocina.

Cursos de agroecología

“Los huertos son pedagógicos y experimentales. Mostramos en la práctica que es posible producir una tonelada de alimentos en una pequeña área”, destacó Duboc mientras apuntaba la siembra de tomates, lechugas, coles y otras hortalizas y plantas medicinales, además de la pequeña plantación de banana y acerola (Malpighia emarginata), además de otras frutas propias de Brasil, como la jabuticaba (Plinia cauliflora).

Ella también conduce el curso de agroecología “Traspatios en acción”, de 40 horas en tres meses. Los alumnos son 70 en total, 30 presenciales, de Río de Janeiro, y 70 dispersos por todo el país, que siguen las clases virtualmente.

“La agricultura urbana puede atender mucha gente y reducir la inseguridad alimentaria. Además es nuestro reencuentro con la naturaleza. La ciudad ya fue un ambiente natural, ahora se trata de rescatarlo, incluso para crear un ambiente más agradable y mitigar la crisis climática en la ciudades”, observó la agrónoma.

Caroline dos Santos de Paula es una de las tres personas que cuidan directamente los huertos de la Acción de la Ciudadanía de lunes a viernes.

Favelas con huertos y bosques

Pero en los fines de semana trabaja en un Huerto Carioca de la alcaldía, en el Morro de São Carlos, una favela del Estacio, céntrico barrio de la ciudad.

De Paula no sabe precisar cuanta es la extensión del terreno pendiente del cerro, con áreas llanas donde cultiva hortalizas, fruteras, plantas ornamentales y medicinales. Hay áreas aún por cultivar, ocupada por gramíneas o árboles.

Faltan recursos, como equipos y dinero para pagar trabajadores eventuales, y especialmente mano de obra. Los nueve hortelanos con que cuenta son insuficientes porque ellos ganan solo una beca de 500 reales (100 dólares) mensuales y tienen que buscar ingresos adicionales para sobrevivir, explicó de Paula.

Ella, como “agente integradora”, es decir dirigente y capacitadora, gana el doble, 200 dólares. Como se trata de una beca y no de un empleo formal, aceptó trabajar en la Acción de la Ciudadanía, donde gana mucho más y tiene los derechos laborales asegurados.

Una parte de la producción se vende a restaurantes o en un mercado hortícola. “Los vecinos de la comunidad se benefician al comprar productos orgánicas, sin agroquímicos, más baratas que en las tiendas o ferias. Un kilo de banano orgánico lo vendemos a seis reales (1,2 dólares) el kilo, mientras cuesta casi el triple en el comercio normal”, apuntó de Paula.

Ana Santos, del CEM y de la Red Favela Sostenible, también trata de difundir los principios de la agroecología y fomentar iniciativas productivas, pero asumió una misión con un sesgo más ambiental.

Busca proteger y reforestar la parte alta de la Sierra da Misericordia, donde se instaló la Tierra Prometida, una pequeña comunidad rural-urbana de la zona norte de Río de Janeiro, donde viven unas 180 familias.

Son cerca de seis hectáreas en que su movimiento va plantando árboles, nativos del Bosque Atlántico de Brasil y exóticos, en general frutales, a la vez que se cultivan hortalizas a su sombra.

La producción de semillas y abono por compostaje es otra actividad, para distribución entre los agricultores urbanos.

“Con apoyo del gobierno y una política de soberanía alimentaria, para producción en circuitos cortos, local, que ahorra transporte, se podría producir muchos alimentos en la ciudad. Y en Río de Janeiro se puede tener “un bosque en cada favela”, sostuvo Santos.

Fuente: IPC

«Tenemos que pensar cómo ser disruptivos los modos productivos y de consumo convencionales nos han traído hasta aquí»

Sergio Mansur. Secretario de Biocombustibles y Energías Renovables · Ministerio de Servicios Públicos, Gobierno de Córdoba.

La Reserva Ecológica Costanera Sur inauguró un nuevo mirador sobre la Laguna de los Patos

En el último año se realizó una obra de regeneración ambiental con vistas a recuperar la flora y fauna que se vio afectada por las sequías ocasionadas por el fenómeno de La Niña.

La Laguna de los Patos se encuentra a metros del Centro de Interpretación y ocupa 3 hectáreas. La sequía que se registra en gran parte del país desde 2008, afectó estas lagunas que naturalmente se llenaban con agua de lluvia. Esta variación cambió el paisaje de la Reserva en forma drástica. Las lluvias que se registraron desde ese momento no fueron suficientes para recuperar los espejos de agua y favorecieron el avance del totoral en el lecho de las lagunas y el crecimiento de vegetación exótica.

“La recuperación ambiental es progresiva, implica planificación y lleva tiempo, pero sus beneficios son cuantiosos. Tenemos proyectado seguir avanzando en la recuperación de esta laguna, para recuperar esta parte del humedal y, de esta forma, la flora y fauna nativa, para beneficios de las generaciones actuales y futuras” afirmó Ariel Álvarez Palma, subsecretario de Políticas de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible de la Ciudad.

En el 2019 se inició un proyecto para recuperar la fisonomía original de la Reserva cuyo objetivo es representar los ambientes pampeanos. Desde 2021 se comenzó a captar agua del río y se la hizo circular desde su ingreso al Canal Viamonte pasando a la Laguna de los Coipos para llegar luego a la Laguna de los Patos. De este modo comenzó la recuperación de estos humedales.

En relación con la Laguna de los Patos, el trabajo consistió en delimitar la superficie a intervenir en 3 etapas, luego se retiró la vegetación excedente, se niveló el suelo, se realizaron taludes de contención y se colocaron reglas de medición de profundidad. Por último, se realizó el by pass de agua desde la Laguna de los Coipos hasta la Laguna de los Patos. El último paso fue instalar el mirador.

La diversidad de ambientes de la Reserva Ecológica Costanera Sur da lugar a una avifauna variada. El bosque, el pastizal, la laguna, el bañado dan cobijo a una gran diversidad de aves y animales, donde encuentran un ámbito propicio donde alimentarse, refugiarse y nidificar. La laguna y sus orillas tienen la ventaja de ser lugares abiertos, de observación fácil y distendida, donde fomentar el ecoturismo en la Ciudad.

La Reserva Ecológica Costanera Sur es un humedal

La Reserva Ecológica Costanera Sur fue designada como tal por el entonces Concejo Deliberante de la Ciudad en 1986. En el 2005 fue incorporada al Sistema Federal de Áreas Protegidas, con Categoría IV de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, como “Área de Manejo de Hábitat y Especies”. Además, es un Área de Importancia para la Conservación de Aves, reconocimiento otorgado por la prestigiosa organización Bird Life Internacional. En 2005 fue declarada “Sitio Ramsar”, un acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas más representativas de la Tierra.

Un humedal es una extensión de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, ya sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros.

Su importancia radica en sus funciones fundamentales para la vida como la regulación del ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos, la estabilización del clima del lugar donde se encuentran y la mitigación de los cambios climáticos globales, la conservación de la biodiversidad para su uso sustentable, el suministro de agua, la conservación de usos tradicionales de los recursos naturales y otros valores culturales, entre ellos, los usos turísticos y recreativos.

“Para la Reserva es prioridad impulsar distintas medidas que apunten a conservar el humedal, controlar las especies invasoras, restaurar ecosistemas degradados y desarrollar actividades de educación ambiental. Este pulmón de la Ciudad contribuye a regular la temperatura y mejora la calidad de vida de todos los vecinos además de proteger este ecosistema.” señaló Inés Gorbea, secretaria de Ambiente de la Ciudad.

Más de un millón de visitantes al año recorren la Reserva Ecológica Costanera Sur que alberga, en sus diferentes ambientes, aves, mamíferos, anfibios, reptiles y vegetación autóctona. Sobre todo, se destaca el avistaje de aves: en los últimos años se han visto alrededor de 343 especies, una cantidad equivalente al 30% de la avifauna de todo el país y el 3% de las aves de todo el mundo.

Celebración del Día Trinacional del Bosque Atlántico en Misiones

Junto con la comunidad de la Colonia Alegría, en San Pedro, Misiones, la Fundación Vida Silvestre Argentina conmemoró este viernes 27 el Día Trinacional del Bosque Atlántico. Fueron dos encuentros, uno con niños, niñas y docentes de la Escuela Provincial N°253 y otra con la Asociación de Emprendedores de Colonia Alegría, en el centro comunitario FOPAR.

Si bien la fecha no es reconocida oficialmente aún, desde Fundación Vida Silvestre Argentina y la Organización Mundial de Conservación (WWF) de Brasil y Paraguay, buscan instaurar y conmemorar el Día Trinacional del Bosque Atlántico. La iniciativa, propuesta para cada 27 de mayo, intenta aumentar el conocimiento de las personas de los tres países sobre uno de los biomas más amenazados del planeta, y generar conciencia sobre la importancia de sus hábitats, la biodiversidad que habita en esta ecorregión y los beneficios que ofrece a las personas.

“Generar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades es fundamental para compartir la información científica y técnica con la que contamos y hacer una puesta en común, y a su vez para poder intercambiar conocimientos culturales y tradicionales de los pueblos rurales que nacieron y coexisten en estrecho vínculo con este ambiente”, señaló Lucía Lazzari, Coordinadora de Paisajes Terrestre Fundación Vida Silvestre Argentina. “Para poder conducir y propiciar verdaderos procesos de conservación y restauración de la selva misionera o Bosque Atlántico, es fundamental que las comunidades locales estén informadas e involucradas. Son ellos y ellas los verdaderos agentes de cambio”, finalizó.

Pese a la lluvia, niñas y niños de la Escuela N°253 compartieron una mañana en la que pusieron en valor sus conocimientos sobre la importancia del Bosque Atlántico –selva misionera- y del Paraje Alegría, cercano a los Parques Provinciales Cruce Caballero y Piñalito, y a la Reserva de Biósfera Yabotí. A su vez, mediante actividades artísticas, plasmaron el valor del entorno para la conservación, la biodiversidad y los beneficios para la calidad de vida de las personas.

Con la canción de Ramón Ayala “Lapacho” como disparador, las niñas y los niños reconocieron varias especies nativas del entorno, así como la fauna que vive y depende del bosque. Luego, desde una propuesta literaria, en grupos pusieron a volar su imaginación trabajando en cuentos vinculados a la protección de los árboles y la selva, para luego plasmar en dibujos los árboles que fueron reconociendo, destacándose la Araucaria, especie característica de la zona. Como cierre de la jornada y a modo simbólico debido al clima, los y las alumnas y docentes plantaron dos lapachos, una cañafístula y un caroba en el patio de la escuela.

Esta actividad fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones, a raíz de un proyecto de declaración presentado por el diputado Héctor Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y Cuidado Animal.

En simultáneo, en el centro comunitario FOPAR, miembros de la Asociación Emprendedores de Colonia Alegría y vecinos y vecinas en general, participaron de una jornada de diálogo sobre la importancia del Bosque Atlántico para la biodiversidad, pero también para la cultura, salud y economía de las comunidades que viven en su entorno. A su vez, el equipo de Vida Silvestre realizó una presentación de la experiencia de 13 años trabajo sobre restauración del paisaje, principalmente en Andresito, donde manifestaron el interés de la organización por llevar adelante una experiencia similar en la zona, de la mano de productores y productoras locales. El encuentro cerró también con la plantación de árboles nativos en el predio del centro comunitario.

Además, la conmemoración por el Día Trinacional del Bosque Atlántico inició algunas semanas atrás, cuando desde la Escuela Provincial N°211 de Paraje Piñeiro, San Pedro, y la Fundación Vida Silvestre convocaron y reunieron a la comunidad para rememorar el Día Provincial de la Selva Misionera, establecido por la Cámara de Representantes de Misiones desde 2021 el día 7 de mayo.

Actividades similares, que incluyeron plantaciones de árboles nativos, fueron también realizados en Brasil y Paraguay por los equipos de la Organización Mundial de Conservación (WWF) de cada país, como manera de conmemorar y revalorizar el Día Trinacional del Bosque Atlántico.

Un mundo subterráneo: determinan cuáles son los hongos más beneficiosos para las plantas

Especialistas del CONICET analizaron el efecto de distintas especies de hongos sobre el crecimiento, nutrición y protección de las plantas frente a distintos tipos de estrés. El trabajo fue publicado en New Phytologist.

Especialistas del CONICET analizaron el efecto de distintas especies de hongos sobre el crecimiento, nutrición y protección de las plantas frente a distintos tipos de estrés. El trabajo fue publicado en New Phytologist.

Bajo nuestros pies existe un complejo mundo que tiene gran influencia en lo que pasa por encima de la superficie. Ese mundo, conocido como biota del suelo, está formado por seres microscópicos -que incluyen virus, bacterias y hongos- y otros organismos que podemos observar a simple vista, como pequeños insectos, lombrices e incluso la parte subterránea de las plantas, las raíces. Todos ellos interactúan entre sí para, entre otras cosas, regular nutrientes y regímenes del agua, mantener la estructura del suelo, descomponer la materia orgánica y eliminar sustancias tóxicas. Pero no todo queda enterrado, sino que estas interacciones también permiten el intercambio con los gases de la atmósfera, reteniendo en el suelo gran parte del carbono emitido al aire, lo que colabora en gran parte a la reducción del efecto invernadero.

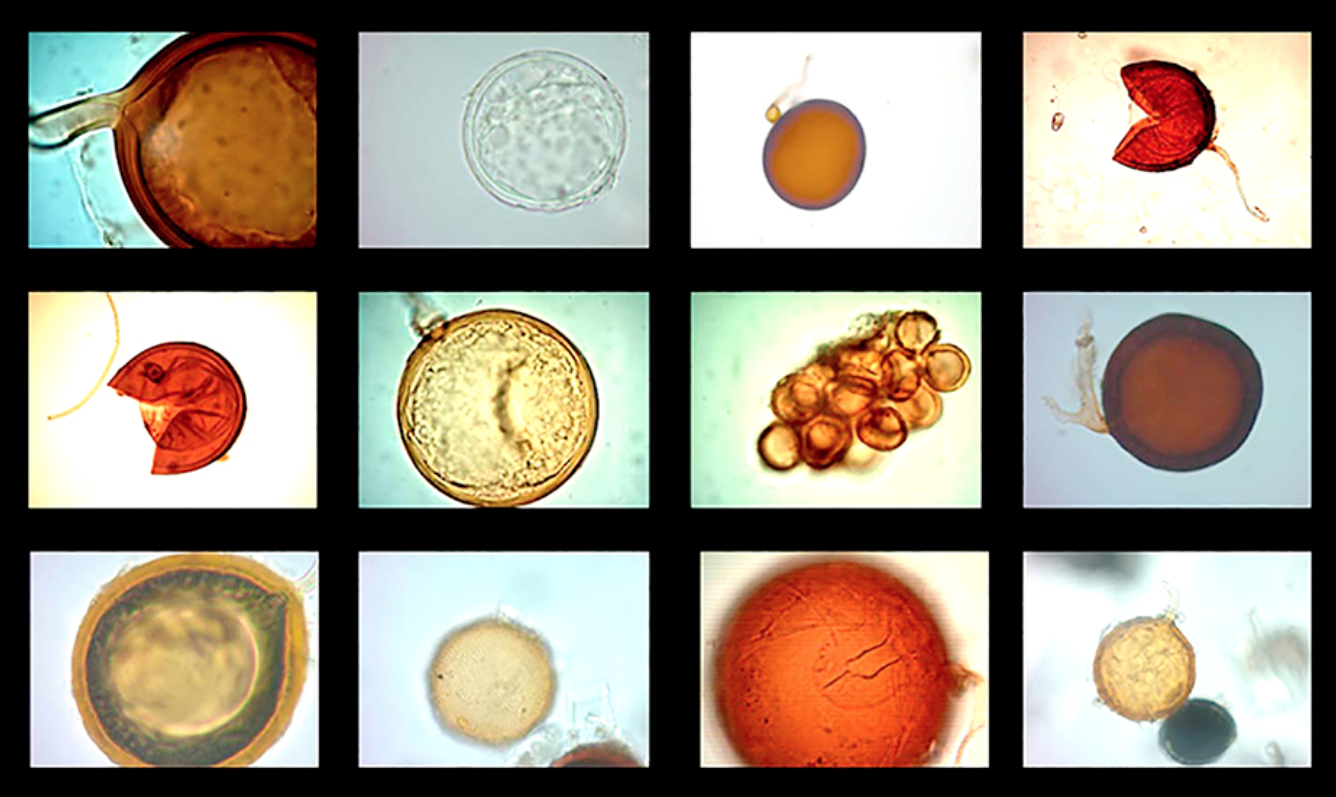

Uno de los componentes más relevantes de la biota del suelo son unos hongos con un nombre que describe más que nada su relación con las plantas y las estructuras que forman. Son los hongos micorrícicos arbusculares (HMA). La palabra micorriza proviene del griego mycos (hongo) y rhizos (raíz), y justamente define a la relación simbiótica entre un hongo y las raíces de la mayoría de las especies de plantas del planeta, incluidas las de importancia agrícola.

Investigadores e investigadoras del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC) y colegas del Instituto de Botánica de la Academia de Ciencias Checa publicaron un estudio en la revista New Phytologist donde analizaron el efecto de las distintas especies y grupos taxonómicos de HMA sobre el crecimiento, nutrición y protección de las plantas frente a los distintos tipos de estrés generados por patógenos, parásitos, herbívoros, sequía, salinidad o metales pesados.

“El tipo de simbiosis que se establece entre el hongo y la planta se conoce como mutualista, en donde ambos participantes se benefician. En este caso el hongo provee a las plantas de nutrientes -principalmente fósforo y nitrógeno-, mientras que estas últimas les proporcionan a los primeros los hidratos de carbono que producen a partir de la fotosíntesis. A través de esta interacción, muchos de los HMA también promueven el crecimiento vegetal y la resistencia a distintos tipos de estrés, como sequía, salinidad, presencia de metales pesados o el ataque de parásitos y patógenos. Es por ello por lo que muchas especies de HMA son utilizadas como bioinoculantes, es decir, agregando sus esporas a las semillas o a las plantas de cultivos comerciales para favorecer su crecimiento”, comenta Carlos Urcelay, investigador del CONICET en el IMBIV y último autor del artículo.

Los cambios en el uso de la tierra por parte del hombre, como las prácticas agrícolas, también afectan a las comunidades de los HMA. Por lo tanto, serían deseables estrategias de uso de la tierra que tengan el menor impacto posible en este grupo, particularmente en la agricultura.

“Hasta este estudio, no se había analizado cuáles son las especies de HMA más eficientes en la función simbiótica, en otras palabras, las especies que proveen mayores beneficios a las plantas a nivel de su crecimiento y nutrición de plantas con y sin estrés. Para llevarlo a cabo, se sintetizaron más de 3200 datos pertenecientes a 418 artículos publicados en los últimos diez años y se elaboraron rankings según la eficiencia simbiótica de las especies y grupos taxonómicos”, explica Nicolás Marro, investigador del CONICET en el IMBIV y primer autor del trabajo.

Entre los resultados más relevantes, las especies de HMA más estudiadas mostraron efectos moderadamente positivos, no encontrándose entre los simbiontes más ventajosos. En cambio, se observó que otras especies que demostraron ser más benéficas bajo el estrés causado por patógenos están poco representadas como bioinoculantes. Estas pueden ser algunas de las razones por las que el éxito de los HMA como bioinoculantes no siempre es evidente y que su uso sea a veces cuestionado.

“La trascendencia de este hallazgo radica en el hecho de que la mayor parte del conocimiento que tenemos sobre la importancia de estos hongos en los ecosistemas naturales y agrícolas se basa en especies de HMA fácilmente cultivables, que son también las más utilizadas como bioinoculantes pero que, según nuestro estudio, resultan tener una eficiencia simbiótica moderada”, señala Urcelay.

Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de incrementar los estudios sobre especies de HMA poco o no estudiadas para comprender mejor el papel de estos hongos en la naturaleza. Asimismo, los rankings surgidos de los análisis proveen las bases para seleccionar especies o grupos de especies más eficientes como bioinoculantes para la agricultura y la remediación o restauración de suelos contaminados o degradados.

Fuente: CONICET

Suspenden obras del Tren Maya

16 de Mayo de 2022

Un juez suspende las obras del polémico tramo cinco del Tren Maya por falta de “permisos ambientales”

Científicos y ecologistas han alertado que la construcción pone en riesgo el sistema de cuevas y cenotes de la zona. El Gobierno designó el proyecto como de “seguridad nacional” para sortear las trabas de autorización ambiental

Las obras del controvertido trazo del Tren Maya por la selva de Quintana Roo no pueden seguir adelante. Un juez de Yucatán ha decretado la suspensión provisional de la construcción de las vías entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, dándole la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo en marzo pasado. El magistrado dice que, “si bien la sociedad tiene interés en que se construyan vías de comunicación para el servicio público, lo cierto es que también está interesada en que eso se haga conforme a las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”.

Esta es la primera vez que la justicia se pronuncia sobre el tramo cinco de la obra estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado una oleada de críticas por estar deforestando la selva y pasando por encima de un terreno kárstico repleto de cuevas, cenotes y ríos subterráneos. Originalmente el tren iba a ir junto a la carretera que ya conecta Cancún y Tulum, pero el Gobierno decidió cambiar de planes a principios de este año ante las dificultades que estaba presentando la obra —que tenía que levantar las vías por encima de la ciudad de Playa del Carmen— y la oposición de los hoteleros a que la construcción afectaste a la entrada a sus resorts de lujo.

Campaña Sélvame del Tren, la cual busca retomar los inicios del proyecto en el Tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar daños en materia ecológica.

Animales sin fronteras: estudios sobre especies marinas reafirman la soberanía argentina sobre Malvinas

Investigando el comportamiento en el mar de aves y mamíferos, Flavio Quintana y su equipo de trabajo destacan que las aguas adyacentes a las Islas conforman un único ecosistema marino junto al resto del mar Patagónico.Flavio Quintana vivía en Buenos Aires pero su obsesión desde pequeño era el comportamiento de los animales; por eso estudió biología y se mudó a Puerto Madryn, al Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CENPAT-CONICET), para investigar la conducta de diferentes especies de aves y mamíferos marinos. Sus trabajos lo llevaron a conocer qué sucedía cuando estos animales se encontraban mar adentro, volando o buceando en aguas profundas lejos de la costa. Desde 1997, junto con su equipo de trabajo, comenzó a colocar registradores electrónicos de localización y comportamiento, en distintas especies de cormoranes, pingüinos y petreles gigantes. Los datos obtenidos se transformaron en resultados que, entre otras cosas permitieron conocer las áreas marinas de importancia para estas y otras especies, los tiempos de permanencia en dichas áreas y el potencial de interacción entre los animales y las actividades del hombre en el mar. “Nuestros resultados, junto con otros provenientes de distintos sitios de estudio, nos llevan a reafirmar el concepto de unidad ecológica para las aguas adyacentes a Malvinas y el resto del mar Patagónico. Durante su permanencia en el mar, estas especies no reconocen ningún tipo de límite jurisdiccional y sus necesidades ecológicas son las mismas, independientemente de si sus sitios de cría se encuentran sobre la costa continental o insular. Las aves y los mamíferos marinos del mar Patagónico utilizan sus aguas integrando su significancia ecológica”.

El sol brilla fuerte en Puerto Madryn a pesar de que el otoño haya llegado hace algunas semanas. Flavio Quintana -investigador principal del CONICET- está sentado sobre una roca negra, con el mar calmo de fondo. Las aves planean en el horizonte. Acá, en este lugar donde el único sonido que se escucha es el del oleaje, Quintana recuerda que la primera vez que vio el mar fue en unas vacaciones con su familia, y evoca el temor que le provocó tener esa inmensidad adelante. Años después –sigue recordando- volvería a estar cerca del mar, pero ya por razones profesionales: cuando se mudó de la Capital Federal hacia Puerto Madryn para hacer su beca doctoral, volvió a pasar horas frente a las aguas de Península Valdes, observándolo.

Ese mismo mar es el que le acerca datos que le disparan, cada 2 de abril, la reflexión sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Tal como cuenta, en las costas de la Patagonia continental y en las Malvinas se reproducen básicamente las mismas especies de aves y mamíferos marinos. Cuando los individuos provenientes de ambos sitios de reproducción se van al mar a alimentarse (la mayor parte de su ciclo anual ocurre en el mar) utilizan los mismos espacios marinos, explotan muchas veces los mismos recursos y se enfrentan a los mismos problemas de conservación.

Pero hay más: cuando la mirada de los científicos se posa más allá de las especies que habitan las aguas, y se dirige hacia las características del paisaje marino, se encuentran nuevas similitudes. “En términos oceanográficos -dice Quintana- las dos corrientes que gobiernan el ecosistema marino del Atlántico Sur, afectan por igual las áreas marinas utilizadas tanto por las especies provenientes de Malvinas como aquellas que reproducen en la Patagonia continental”. Ellas son: la corriente de Malvinas –fría y muy rica en nutrientes- y la corriente de Brasil –más cálida y pobre en nutrientes-. “Esa es una muestra más de la unidad ecología que observamos en todo el mar Patagónico y que podría constituir una herramienta más en vista a un reclamo de soberanía”.

Aguas profundas

En su laboratorio de Ecología de Predadores Tope Marinos del Instituto de Biología de Organismos Marinos del CENPAT, Quintana y su equipo procesan los datos con programas especiales que permiten procesar cantidades innumerables de localizaciones y registros de las especies de estudio. Además, en la actualidad, colocan pequeñas cámaras de video en los animales que en forma simultánea al registro electrónico les ofrecen imágenes de las áreas de uso y el comportamiento realizado en dichas áreas.

“El uso de tecnología electrónica para el estudio del comportamiento animal –dice Quintana-, permite además, utilizar a los animales como plataformas biológicas de muestreo de datos oceanográficos. Hoy, contamos con registros provenientes de más de 500 cormoranes imperiales, 200 pingüinos de Magallanes y decenas de petreles gigantes. Esto abre una puerta inmensa hacia el estudio y exploración de ambientes marinos extremos como las grandes profundidades y otras zonas de difícil acceso. Ahora podemos comprender no solo lo qué los animales hacen sino también qué características tienen los ambientes que utilizan en el amplio ecosistema marino del Atlántico Sudoccidental”.

Y continúa: “Es asombroso conocer la capacidad de las especies para explorar y alimentarse en ambientes marinos extremos: los elefantes marinos por ejemplo pueden lograr apneas extraordinarias de casi dos horas y alimentarse en la oscuridad más extrema a grandes profundidades”.

Pero Quintana es multifacético: su otra pasión, además de la biología marina, es el arte. Y logró conjugar ambas, sin tener que separarlas. Desde hace cinco años forma parte de “Bandurria Teatro”, un grupo de teatro independiente de Puerto Madryn con el que realizó una obra dedicada al océano. Para este hombre -así como para su objeto de estudio-, las fronteras no existen. Ni en las disciplinas, ni en la vida, ni en el mar.

Una buena iniciativa que busca restaurar el ecosistema de La Selva Misionera

Banco Galicia, en articulación con Eco House y el Proyecto Bayka, llevaron adelante las jornadas de plantado de 2.200 árboles de especies nativas en la Reserva San Sebastián en la provincia de Misiones. El trabajo fue desarrollado por representantes de las organizaciones sociales y colaboradores de Banco Galicia.

La Reserva San Sebastián está ubicada estratégicamente en el corazón del Corredor Biológico, entre los parques provinciales Urugua-í y Foersters, en el Municipio de Comandante Andresito, al norte de la provincia de Misiones, y en medio de la Selva Atlántica. La misma se encuentra en alerta por la constante pérdida de ambientes, la disminución de la biodiversidad y la extinción masiva de especies.

Este proyecto, que da nacimiento al “Bosque Galicia” tiene como objetivo restaurar el ecosistema de la Selva Misionera y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que emite la institución financiera por su actividad. Así, gracias a los ejemplares plantados se compensaron 7.700 toneladas de carbono contabilizadas durante el año 2021.

“Frente a la urgencia del calentamiento global, desde Banco Galicia estamos convencidos de que es momento de pasar de la conversación a la acción. Esta alianza que tenemos junto a las organizaciones sociales nos garantiza la sustentabilidad en el tiempo del proyecto”, dice Constanza Gorleri; Gerente de Sustentabilidad Banco Galicia.

Además, se implementará la campaña #RestaurAccion con el objetivo de aportar soluciones para la desaceleración del cambio climático. Y se trabajará en educación ambiental como herramienta fundamental para la transición hacia un mundo más justo, inclusivo y sostenible, que permitirá trabajar el proyecto de restauración ecológica de manera colaborativa, comunitaria e integral.

Antecedentes

Banco Galicia continúa desplegando acciones para mitigar el cambio climático y realizar un aporte concreto a la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

En noviembre del año pasado, la entidad financiera se convirtió en una empresa carbono neutra, lo cual implica alcanzar un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es decir, la captura de aquellos gases que no se pudieron evitar y se emitieron a la atmósfera.

Asimismo, Banco Galicia se adhirió a PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials). La herramienta permitirá medir las emisiones provenientes de la cartera del negocio como un primer paso para fijar objetivos de mitigación de esta huella y diseñar soluciones financieras con foco en la transición hacia una economía baja en carbono.

“La neutralidad de la huella de carbono operacional y la fijación de metas basadas en ciencia para la mitigación de emisiones, forman parte de la transición del Galicia hacia una operación y una cartera baja en carbono y acompañan el objetivo global de alcanzar las cero emisiones netas al 2050 para que la temperatura media global no supere el 1,5°C de aumento”, concluye Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia.